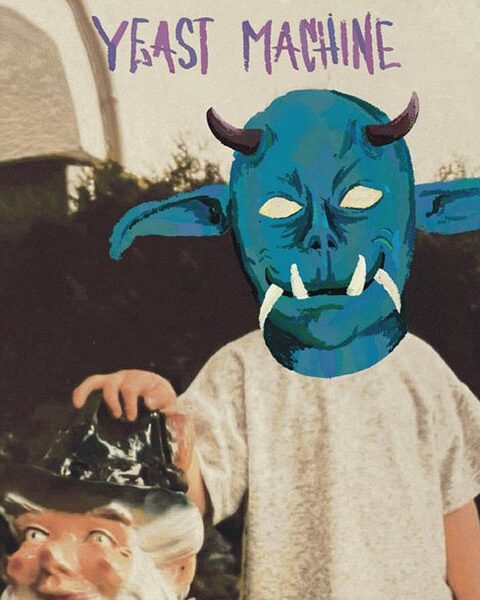

Ein Extrakt von einem Vierteljahrhundert Punk’n’Roll der Marke Sissies.

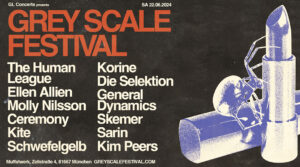

03. Mai Christian Löffler

Man schließt die Augen und lässt sich einfach fallen. Klingt nach der Bedienungsanleitung eines Rituals auf der Suche nach sich selbst. Oder nach einem Christian Löffler-Konzert. Wir verlosen Freikarten für die Show in der Muffathalle.